双極性障害の躁状態・うつ状態とは?それぞれの時期の注意点

【はじめに】

自分でもコントロールできない「気分の波」。その正体とは?

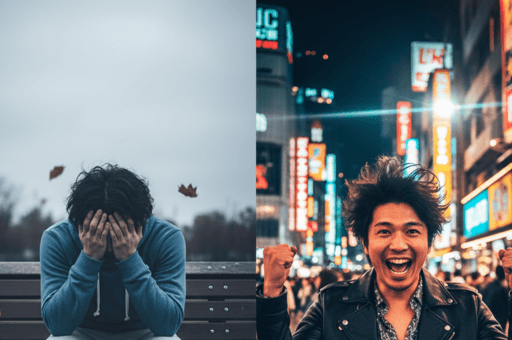

理由もないのに気分がどこまでも高揚し、まるで万能になったかのように活動的になる時期がある。しかしその直後、まるで燃え尽きたかのように深い憂うつ感に襲われ、ベッドから起き上がることすらできなくなる。

周りからは「気分屋」「調子がいい時と悪い時の差が激しい」などと言われ、自分でもコントロールできない極端な気分の波に、長年悩んだり、混乱したりしていませんか?

その激しい浮き沈みは、単なる「性格」や「気まぐれ」ではなく、「双極性障害」という治療可能な脳の病気のサインかもしれません。

この記事では、双極性障害の二つの極である「躁(そう)状態」と「うつ状態」とはそれぞれどのような状態なのか、その具体的な特徴と、ご本人と家族がそれぞれの時期に気をつけるべき「注意点」について、専門医の視点から分かりやすく解説します。

双極性障害とは?「うつ病」との違い

双極性障害とは、気分が高揚して活動的になる「躁状態」と、気分が落ち込んで無気力になる「うつ状態」という、両極端な状態を繰り返す脳の病気です。かつては「躁うつ病」と呼ばれていました。

この病気は、うつ状態の時期に医療機関を受診することが多いため、しばしば「うつ病」と間違われやすいという特徴があります。しかし、うつ病の治療薬が躁状態を引き起こしたり、悪化させたりすることがあるため、両者を正確に区別することは非常に重要です。

うつ病との決定的な違いは、エネルギーに満ち溢れた「躁状態」(あるいは、より程度の軽い「軽躁状態」)の時期が過去にあったかどうか、という一点に尽きます。ご本人にとっては「調子が良かった時期」と感じられ、病気だとは認識しにくいことが多いため、ご家族など周りの方から見た客観的な情報が、正しい診断と治療のために不可欠となります。

エネルギーが異常に高まる「躁(そう)状態」の特徴と注意点

躁状態とは、気分が高揚し、心と体のエネルギーが本人にもコントロールできないほど過剰になる状態です。この時期のご本人は、非常に気分が良く、自信に満ち溢れているため、病気であるという自覚(病識)がほとんどないのが大きな特徴です。

躁状態の具体的な症状・サイン

| 気分の変化 | 根拠のない自信に満ち溢れる、過度に陽気になる、怒りっぽくなる、イライラしやすい。 |

| 思考の変化 | 次から次へアイデアが浮かぶ(観念奔逸)、自分が偉大な存在だと感じる(誇大妄想)、話がまとまらない。 |

| 行動の変化 | ほとんど眠らなくても平気になる、休むことなく活動し続ける、高額な買い物やギャンブルなどの浪費、性的逸脱行動など、社会的に問題となる行動。 |

躁状態の時期の【注意点】

ご本人へ

この時期は、自分自身を客観的に見つめることが非常に難しくなっています。もし、信頼できる家族や友人から「最近、少しおかしいよ」「言動が激しすぎる」といった心配の声が聞かれたら、腹を立てずに、「何かおかしいのかもしれない」と一度立ち止まって耳を傾けてみることが大切です。また、この時期の判断は現実離れしていることが多いため、結婚、離婚、退職、起業、大きな契約といった、人生を左右するような重大な決断は絶対に避けるようにしてください。

ご家族・周囲の方へ

ご本人の言動に対して、正面から「それは間違っている」と否定したり、感情的に言い争ったりするのは避けましょう。本人の興奮をさらに高めてしまう(火に油を注ぐ)結果になりかねません。しかし、明らかに危険な金銭問題(借金など)や行動が見られる場合は、本人の安全と生活を守ることを最優先に考えなければなりません。速やかに主治医に連絡・相談し、場合によっては入院治療も視野に入れるなど、冷静かつ毅然とした対応が必要です。

心身のエネルギーが枯渇する「うつ状態」の特徴と注意点

多くの場合、激しい躁状態の後には、その反動で心身のエネルギーが完全に枯渇した「うつ状態」が訪れます。躁状態で見られたエネルギーとは正反対の、深くつらい状態です。

うつ状態の具体的な症状・サイン

| 気分の変化 | 深い憂うつ感、何をしても楽しめない、悲しみ、絶望感。 |

| 思考の変化 | 思考力が低下し、決断できない。自分を責める(自責の念)、死について考える(希死念慮)。 |

| 行動・身体の変化 | ベッドから起き上がれない、食欲不振または過食、不眠または過眠、極度の倦怠感、身だしなみに構わなくなる。 |

うつ状態の時期の【注意点】

ご本人へ

何よりもまず「自分を責めないこと」、そして「何もしないで休むこと」が治療です。気力や体力が湧かないのは、あなたの甘えや怠慢ではなく、脳のエネルギーが枯渇しているという病気の症状です。そして、もし「死にたい」という気持ちが決して消えない時は、それは危険なサインです。一人で抱え込まず、必ずご家族や主治医にその気持ちを打ち明けてください。

ご家族・周囲の方へ

うつ状態のご本人に対して、「頑張れ」「気分転換に出かけよう」といった安易な励ましは、本人をさらに追い詰めるため避けてください。今はエネルギーを充電する必要がある時期です。本人が安心して休める環境を整え、過度な干渉はせず、ただ静かに側にいて見守る姿勢が大切です。そして、本人が「死にたい」といった言葉を口にした場合は、それを決して軽視せず、命を守ることを最優先に、速やかに主治医に連絡してください。

波がおさまっている「寛解期」の過ごし方

躁状態でもうつ状態でもない、症状が安定している「寛解期」は、次の大きな波を防ぎ、穏やかな生活を長く続けるための「未来への土台づくりの時期」として非常に重要です。

まず最も大切なのは、症状が良くなったと感じても、自己判断で薬の服用をやめないことです。気分を安定させる薬は、症状の波を抑える「防波堤」の役割を果たしています。この防波堤を維持することが、再発を防ぐ上で不可欠です。

その上で、この穏やかな時期に、ご自身の心と体のリズムに注意を向ける習慣をつけましょう。睡眠時間や日々の気分の小さな変化、ストレスのサインなどを記録(セルフモニタリング)することで、「こういう時に調子を崩しやすい」というご自身だけのパターンが見えてきます。この「再発のサイン」に早く気づけるようになることが、早期対応の鍵となります。

また、安定した生活リズムも心の土台を支えます。毎日なるべく決まった時間に起き、バランスの良い食事を摂り、ウォーキングなどの適度な運動を続けることを心がけましょう。

寛解期は、ただ休むだけでなく、主治医と相談しながら、自分の波と上手に付き合う方法を学び、実践していくための大切な機関となります。

気分の波をコントロールするための治療法

双極性障害の治療は、気分の波そのものをなくすことではなく、その波の振れ幅をできるだけ小さくコントロールし、心穏やかに過ごせる安定した時期をいかに長く保つかを目標とします。治療の柱は「薬物療法」と「心理社会的療法」であり、この二つを車の両輪として進めていくことが不可欠です。

薬物療法:気分の波を安定させる土台

双極性障害の治療の基本、そして最も重要な土台となるのが薬物療法です。主に「気分安定薬」や「非定型抗精神病薬」が用いられます。これらの薬は、気分の上がりすぎ(躁状態)と下がりすぎ(うつ状態)の両方を防ぎ、感情の波を穏やかにする「防波堤」のような極めて重要な役割を果たします。

うつ状態の治療では抗うつ薬が使われることもありますが、双極性障害の方が抗うつ薬だけを服用すると、気分が急激に高揚して躁状態を引き起こす「躁転(そうてん)」のリスクがあるため、必ず気分安定薬などと併用しながら慎重に用いられます。

症状が安定している寛解期も、この「防波堤」を維持するために服薬を続けることが再発予防の鍵となります。ご自身の判断で薬の量を減らしたり中断したりすることが、再発の最大の引き金となりますので、服薬に関する不安や疑問は必ず主治医にご相談ください。

心理社会的療法(精神療法)

薬物療法で気分の土台を安定させながら、それと並行して、病気と上手く付き合っていくための知恵とスキルを身につける精神療法を行います。薬が「脳の生物学的な側面」に働きかけるのに対し、精神療法はご自身の「心理や生活」に働きかけ、再発の引き金となるストレスを減らしていきます。

| 心理教育 | ご本人やご家族が、双極性障害という病気の性質(気分の波の特徴、再発のしやすさなど)、薬物療法の重要性、再発のサインなどについて正しく理解するための時間です。「自分の性格の問題ではなく、病気なのだ」と理解することは、ご自身を責める気持ちを和らげ、主体的に治療に取り組むための第一歩となります。 |

| 生活リズムの安定化 | 双極性障害は、睡眠不足や昼夜逆転といった生活リズムの乱れが、気分の波を誘発しやすいことが知られています。毎日なるべく決まった時間に起き、決まった時間に寝る習慣を身につけることは、それ自体が非常に有効な治療となります。気分や睡眠、活動を記録する「気分グラフ(ライフチャート)」などを用いて、ご自身の生活パターンと気分の関連性を客観的に把握し、安定したリズムを保つ方法を学びます。 |

| ストレスへの対処法 (ストレスコーピング) |

対人関係や仕事上のストレスは、再発の大きな引き金になります。どのような出来事がご自身のストレスになりやすいかを把握し、そのストレスを溜め込まずに上手に解消するための方法(リラクゼーション法など)や、問題解決のスキルを身につけます。 |

| 再発のサインへの気づき方 | 気分の波が本格的になる前には、多くの場合、その人なりの「再発のサイン(予兆)」が現れます。例えば、「いつもより睡眠時間が短くても平気になる」「次々アイデアが浮かび、おしゃべりになる」といった躁状態のサインや、「朝起きるのが億劫になる」「好きだったテレビが楽しめない」といったうつ状態のサインなどです。ご自身のサインのパターンを把握し、それに早めに気づいて対処(休養をとる、早めに受診するなど)できるようになることを目指します。 |

ご家族に知ってほしいこと

双極性障害は、気分の波によって本人の言動が大きく変わるため、一番身近で支えるご家族の驚きや戸惑い、心労は計り知れないものがあります。ご家族の適切なサポートがご本人の回復にとって非常に重要である一方で、その関わりの中でご家族自身が疲れ果ててしまうことも少なくありません。

まず大切なのは、ご本人の気分の波は「性格」や「わがまま」ではなく、「病気」による症状なのだと理解することです。特に、躁状態の時の過度な活動や大きな買い物などを、本人の人格そのものと結びつけて責めるのではなく、病気のサインとして冷静に受け止め、主治医に相談することが重要です。

そして何より、ご家族が一人ですべてを抱え込まないでください。主治医や地域の相談機関(精神保健福祉センターなど)、そして同じ悩みを持つ家族が集う「家族会」など、外部のサポートに積極的につながりましょう。ご家族が正しい知識を学び、自身の心身の健康を保ち、安心して悩みを吐き出せる場所を持つことが、結果的にご本人を長く支え続ける一番の力になります。

【まとめ】気分の波の正体を知り、安定した毎日を目指して

この記事では、双極性障害の「躁状態」と「うつ状態」という両極端な状態の特徴と、それぞれの時期における注意点について解説しました。

自分でもコントロールできない気分の波に翻弄されることは、非常につらく、孤独な体験です。しかし、その波の正体が病気によるものであり、適切な治療によってコントロールできると知ることは、回復への大きな一歩です。

「もしかして?」と感じたら、ご本人でもご家族でも、まずは専門機関に相談してみてください。正しい知識と適切な治療によって、気分の波と上手に付き合い、安定した自分らしい生活を送ることは十分に可能です。

当クリニックでは、双極性障害の相談や治療に対応しております。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。