双極性障害の症状を正しく理解し、適切な治療へ。専門医解説

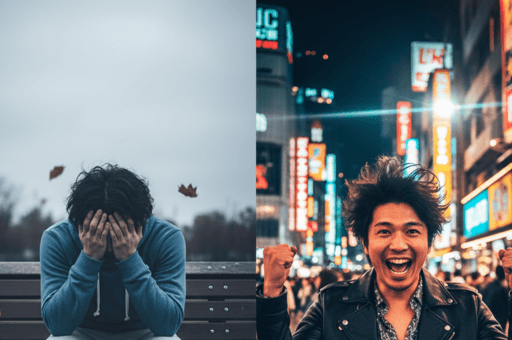

自分ではコントロールできないほどの激しい気分の波に、悩んでいませんか。周りが驚くほど活動的な時期と、何も手につかないほど深く落ち込む時期を繰り返し、ご自身も周りの方もつらい思いをされているかもしれません。

その激しい浮き沈みは、「双極性障害」という病気のサインである可能性があります。この記事では、専門家の立場から、双極性障害の症状や種類、そして適切な治療法について分かりやすく解説します。ご自身の状態を正しく理解し、回復への一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

双極性障害は、決して珍しい病気ではありません。正しい知識を持って適切な治療を継続すれば、気分の波をコントロールし、あなたらしい安定した生活を取り戻すことは十分に可能です。一人で抱え込まず、まずはこの病気について知ることから始めましょう。

双極性障害とは? - 「うつ病」との違い

双極性障害とは、気分が高揚してエネルギッシュになる「躁状態(そうじょうたい)」と、意欲が低下して憂うつになる「うつ状態」という、両極端な状態を繰り返す脳の病気です。単なる気分のムラとは異なり、ご自身の意思でコントロールできず生活に支障をきたすため、専門的な治療が必要となります。

この病気が「うつ病」と間違われやすいのは、ご本人がつらく苦しい「うつ状態」の時に医療機関を受診することがほとんどだからです。うつ病との決定的な違いは、気分の高揚を伴う「躁状態」または「軽躁状態」のエピソードがあるかどうかです。ご本人はその時期を「絶好調だ」と感じていることが多く、問題だと認識していないため、診断が難しくなる一因です。

うつ病治療で改善しない、あるいは治療でかえって気分が不安定になったと感じる場合は、双極性障害の可能性も視野に入れることが重要です。まずは、診断の鍵となる具体的な症状を詳しく見ていきましょう。

双極性障害の3つの症状 - 躁・うつ・混合状態

双極性障害の気分の波は、大きく分けて「躁状態」「うつ状態」、そして二つが入り混じる「混合状態」の3つがあります。それぞれどのような変化が起きるのか、具体的に見ていきましょう。

| 症状のイメージ・注意点 | 症状 | |

| 躁状態 | 躁状態の最も注意すべき点は、ご本人に病気であるという自覚(病識)がなく、むしろ「絶好調だ」と感じていることです。そのため、周りが心配して受診を勧めても反発することが多く、治療の開始が遅れる原因になります。 |

|

| うつ状態 | 躁状態とは対照的に、心身のエネルギーが著しく低下するのがうつ状態です。症状はうつ病と酷似しており、躁状態からの落差が激しい分、より一層つらく感じられます。 |

|

| 混合状態 | 躁状態とうつ状態の症状が同時に現れる、非常に苦しい状態です。まるで車のアクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるような感覚に陥ります。この状態はご本人にとって混乱が大きく、苦痛も激しいため、衝動的な行動のリスクが特に高まることが知られており、最も注意深い対応が必要です。 |

|

双極性障害のタイプ - Ⅰ型とⅡ型の違い

双極性障害は、躁状態の程度の強さによって、主に「双極Ⅰ型障害」と「双極Ⅱ型障害」に分類されます。この違いを理解することは、適切な治療方針を立てる上で非常に重要です。

双極Ⅰ型障害:激しい「躁状態」が特徴

社会生活に大きな支障をきたすほどの激しい「躁状態」が、少なくとも一度はあることが診断の基準です。症状が非常に強く、誰が見ても明らかに普段とは違う言動をとるため、周囲も気づきやすいのが特徴になります。その結果、人間関係のトラブルや多額の借金などに発展することもあり、症状の激しさから入院治療が必要となるケースも少なくありません。

双極Ⅱ型障害:見過ごされやすい「軽躁状態」

激しい躁状態には至らない、比較的程度の軽い「軽躁状態」と、重いうつ状態を繰り返すのが特徴です。この「軽躁状態」は、本人も周囲も「いつもより調が良い」に捉とポジティブえがちで、病的な状態だと認識されにくいのが最大の問題点です。そのため、つらい「うつ状態」の時だけ受診し、「うつ病」と診断され長年気づかれないケースが非常に多く見られます。

| 双極Ⅰ型障害 | 双極Ⅱ型障害 | |

| 気分の高揚 | 激しい躁状態 | 軽い軽躁状態 |

| うつ状態 | あり | あり(期間が長い傾向) |

| 社会生活への影響 | 甚大(入院が必要なことも) | 限定的だが、うつ状態で支障 |

| 誤診のリスク | 比較的少ない | 「うつ病」と誤診されやすい |

どちらのタイプであっても、専門家による適切な治療が必要なことに変わりはありません。特にⅡ型はご自身で判断するのが難しいため、診察の際は、これまでの人生における「調子が良かった時期」のことも含めて専門医に伝えることが診断の鍵となります。

双極性障害の治療 - 安定した生活を取り戻すために

双極性障害の治療ゴールは、病気を完治させることではなく、「気分の波を上手にコントロールし、再発を防ぎ、あなたらしい安定した生活を長く続けていくこと」です。治療は「薬物療法」と「心理社会的治療」の二本柱で進めます。

1. 薬物療法:治療の土台を築く

治療の土台となる最も重要な方法です。脳内の神経伝達物質のアンバランスを整える薬の助けが不可欠です。

| 薬の種類 | 効果など |

| 気分安定薬 | 治療の主役となる薬で、気分の波の揺れ幅を小さくし、躁・うつ両方の状態を予防します。 |

| 非定型抗精神病薬 | 激しい躁状態やうつ状態を速やかに改善したり、再発を予防したりする効果が期待できます。 |

| 抗うつ薬 | 双極性障害の方が抗うつ薬を使うと、気分をかえって不安定にし、急激な躁状態(躁転)や気分の波の頻発化を招くリスクがあります。そのため、使用は専門医が慎重に判断します。 |

※服薬継続の大切さ

症状が良くなっても自己判断で薬をやめると、高い確率で再発します。薬は今の症状を抑えるだけでなく、「未来の再発を防ぐお守り」です。副作用が心配な場合は必ず主治医に相談してください。

2. 心理社会的治療:再発しにくいスキルを身につける

薬物療法と併行して行うことで治療効果が高まります。いわば薬物療法と車の両輪のような関係です。

- 心理教育: 病気や薬について正しく学び、漠然とした不安を減らして主体的に治療に取り組めるようにします。再発のサインに自分で気づけるようになることは大きな力になります。

- 認知行動療法(CBT)など: 物事の捉え方の癖を修正し、ストレスへの具体的な対処法を身につけます。生活リズムの安定を目指す療法などもあります。

治療は主治医との二人三脚です。疑問や不安があれば何でも話し合い、納得しながら治療を進めていくことが安定した生活への一番の近道です。

ご本人と周りの方ができること - 病気と上手につきあうヒント

治療と並行して、日常生活の中に再発を防ぐヒントがたくさんあります。ご本人とご家族がチームとして病気と向き合う視点が大切です。

ご本人が心がけること

- 規則正しい生活リズムを保つ:

特に睡眠サイクルの乱れは気分の波を直接誘発します。毎日同じ時刻に起床・就寝することを目標にしましょう。 - ストレスと上手に付き合う

ストレスをゼロにするのではなく、ご自身に合った方法で発散し、溜め込まない工夫が大切です。リラックスできる時間を意識的に作りましょう。 - 自分の「気分の波」を記録する

「気分チャート」などを活用し、気分や睡眠時間、出来事を記録しましょう。再発のサインに早く気づけ、診察時にも役立ちます。

ご家族や周りの方ができること

- 病気への正しい理解を持つ

本人の言動は、性格やわがままではなく「病気の症状」であると理解することが、サポートの第一歩です。 - 本人との適切な距離感を保つ

本人の言動に一喜一憂しすぎず、冷静に見守る姿勢が大切です。本人が安心して治療に取り組める「安全基地」を目指しましょう。 - サポートする側も無理をしない

ご家族自身が一人で抱え込み、疲れ果ててしまっては元も子もありません。家族会や相談窓口などを利用し、ご自身の心もケアしてください。

まとめ

双極性障害の症状や種類、そして治療法について解説してきました。

大切なのは、双極性障害は「不治の病」ではなく、正しい治療と工夫によって「コントロールできる病気」だということです。気分の波と上手につきあい、その波を乗りこなしながら、あなたらしい穏やかで充実した生活を送ることは十分に可能です。

もし、あなたやあなたの大切な方が、コントロールできない気分の波に苦しんでいるのなら、決して一人で抱え込まないでください。専門医へ相談することは、回復への最も確実で、そして最も大切な第一歩です。

当クリニックでは、双極性障害をはじめとした気分の波の相談や治療に対応しております。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。